部屋に物があふれていると、視覚的なストレスが増し、無意識のうちに疲れやすくなります。

ミニマル生活は「必要最低限しか持たないこと」ではなく、「本当に必要な物だけを残す」こと。

今回は、暮らしの空間をスッキリと整え、心も軽くするためのミニマル空間づくりのステップをご紹介します。

1日15分の“プチ片付け”から始める

一気に片付けをしようとすると、体力も気力も消耗します。

そこでおすすめなのが「1日15分だけ片付ける」ルール。

朝出かける前に机の上を整える

夜寝る前に1か所だけ整理する

こうした小さな積み重ねが、部屋全体の印象を少しずつ変えていきます。

ミニマル化は短距離走ではなく、長距離マラソンのように継続が大切です。

“今使っていない物”を見える場所から減らす

生活空間を圧迫するのは、実は「今は使っていない物」。

半年以上着ていない服

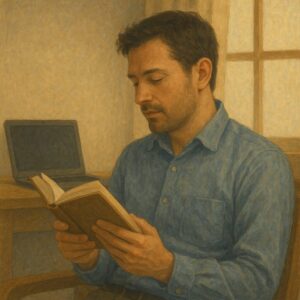

読まない本や雑誌

予備のつもりで取ってある日用品

こうした物は、収納の奥や部屋の隅に眠っていても、意識のどこかで負担になっています。

「今すぐ必要かどうか」を基準に、まずは見える場所から整理しましょう。

収納は“7割ルール”を意識する

収納がいっぱいになると、取り出しにくくなり、結果的に物を探す時間が増えます。

理想は、収納スペースの7割までに抑えること。

残りの3割は“余白”として残すことで、部屋全体にゆとりが生まれます。

余白は、気持ちの余裕にもつながる大切なスペースです。

デジタル空間も同時に整理する

物理的な空間だけでなく、スマホやパソコンの中も「生活空間」の一部です。

使わないアプリを削除

写真をアルバムごとに整理

デスクトップを空にする

デジタル空間が整うと、情報の探しやすさが格段に向上し、仕事や日常の効率も上がります。

季節ごとに“暮らしの棚卸し”をする

春夏秋冬の切り替わりは、物を見直す絶好のタイミングです。

衣替えのときに服の枚数をチェック

季節家電の入れ替え時に使わない物を処分

イベントや行事で使った物の保管場所を見直す

こうした習慣を取り入れることで、物が増える前に自然と整理が進みます。

“ときめき”よりも“使う頻度”を優先する

片付けの基準として「ときめき」を使う方法もありますが、ミニマル生活では実用性を重視するのも一つの手です。

毎日使うものは、多少古くても残す

年1回しか使わない物はレンタルで代用

思い出の品は写真に撮って保管

使う頻度を優先すると、無駄なストックや場所取りが減り、日常動作がスムーズになります。

生活空間のミニマル化は、物を減らすだけでなく「心地よく過ごせる環境をつくる」ことが目的です。

余白のある部屋は、心に落ち着きをもたらし、日々の判断や行動にも良い影響を与えます。

今日から、1日15分の片付けと収納7割ルールを取り入れて、スッキリとした空間を育ててみてはいかがでしょう。

空間の整理は、日常の行動や時間の使い方にも直結します。

こちらの記事では、時間と空間を両方整えることで実現できる「暮らし全体のミニマル化」について解説しています。

→ 時間をミニマル化して心を軽くする|ムダを減らす生活術(記事Aへリンク)